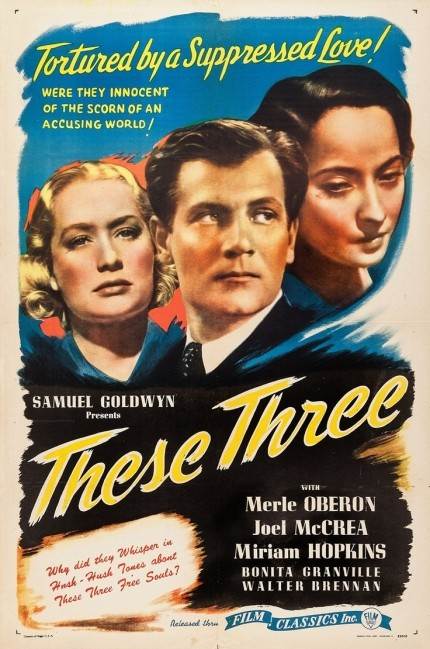

이 세 사람 (These Three, 1936)

윌리암 와일러의 영화인생을 보면 저는 크게 3기로 나눕니다. 1기는 1935년까지, 2기는 1936년~1952년, 3기는 1953년 이후

왜 그런가 하면 각 시대별로 상황이 완전히 다르기 때문이지요. 일단 1935년 까지의 그의 영화는 알려진게 없습니다. 기록상 장편영화 데뷔가 1926년 이니 거의 10년간 듣보잡 영화를 연출해 온 것이죠. 저도 그 시기의 영화에 대해서 아는 바가 없고 확인해 볼 수도 없기 때문에 1935년까지의 그의 영화에 대해서 주관적 평가를 할 수 없어요. 다만 유명작품이 없고 낮은 평점 등으로 예상할 수 밖에 없지요.

1936년 그는 '공작부인'과 '이 세 사람'을 통해서 걸작 행진을 시작합니다. 이후 그의 앞에는 엄청난 꽃길이 펼쳐집니다. 그 이후 작품들은 거의 꽤 알려진 영화들이니까요. '공작부인'은 다수의 아카데미상 후보에도 오르고 엄청 밀었던 작품이지요. 오늘 소개할 '이 세 사람'은 그 영화에 좀 가려져 있긴 하지만 굉장히 뛰어난 영화입니다. 저는 개인적으로 '공작부인' 보다 더 좋아하는 영화입니다. '공작부인'이 딱히 흠 잡을 데 없는 전체적으로 무난한 영화라면 '이 세 사람'은 약간의 호불호가 있을 수 있지만 굉장히 강렬한 영화입니다. 제가 이 영화를 처음 접하던 시기는 지금처럼 다운로드가 발달해서 여러 영화를 쉽게 접할 수 있는 시대가 아니었고, 1930년대 영화를 보는 건 꽤 쉽지 않았는데 그럼에도 이 영화는 굉장히 강렬함과 재미를 선사했습니다. 가장 좋아하는 윌리암 와일러의 영화 중 하나에요. '공작부인'이후에 등장한 윌리암 와일러의 영화중 현재 한글로 볼 수 없는 작품은 딱 세 편 뿐입니다. (한 편은 하워드 혹스와 공동 연출한 '대자연의 개가(Come and Get It, 36)' 그리고 베티 데이비스 주연의 '편지' 그리고 유작인 '진정한 해방' 뿐입니다. 그런 상황에서 너무 좋아하는 영화인 '이 세 사람'이 자막이 없다는 건 심히 안타까운 일이고 누가 번역해 줄 것 같지도 않아서 제가 직접 했지요. 대사가 많은 30년대 영화는 두려운 상황이고 더구나 대사가 중요한 희곡각색 작품이고 1,600줄에 달하는 분량이었는데 어떤 사명감에 했습니다. 1080p 고화질까지 나와있는데.

윌리암 와일러는 우리나라에 '벤허'와 '로마의 휴일'로 알려져 있지만 실질적인 전성기이자 그의 연출적 특징이 많이 나타난 시기는 위에 언급한 2기시대인 1936년~1952년 '황혼' 까지입니다. '이 세 사람' '공작부인' '제저벨' '폭풍의 언덕' '작은 여우들' '미니버 부인' '우리 생애 최고의 해' '사랑아 나는 통곡한다' '탐정야화(형사 이야기)' '황혼'.... 정말 후덜덜한 목록이지요. 만들었다 하면 걸작. 유성영화 초기인 당시 할리우드는 존 포드, 하워드 혹스, 프랭크 카프라, 그리고 윌리암 와일러 같은 실력있는 감독들이 이끌면서 30-40년대 스튜디오 시대 전성기를 누렸죠. 네 명이 각자의 개성이 있지만 윌리암 와일러는 주로 연극의 각색물 느낌이 나는 영화를 많이 만들었는데 "인간관계의 애증과 사랑이 얽히는 격조있는 드라마 장르" 가 그가 가장 잘 만드는 영화였습니다. 딱 '황혼' 까지가 그런 영화였습니다.

1953년 부터 그의 영화는 상당히 달라지기 시작했죠. 그야말로 아무 장르나 막 만들었다고 할 수 있어요. 시대에 순응한 부분이 강했습니다. 1953년 '성의'로 시네마스코프 화면이 등장했고, 좁아터진 4:3 비율이 아닌 시원한 2.35 : 1 비율 혹은 1.85 : 1 비스타비전의 영화들이 등장하면서 영화는 거대해지고 흑백보다 칼라가 선호되었고, 시나리오와 연기 위주의 스튜디오 영화에서 촬영, 음악, 규모 등이 중요한 흐름으로 바뀌어 갔습니다. 기존 윌리암 와일러 식의 스튜디오에 갇힌 느낌의 4:3 흑백 영화로는 먹히기 어려워진거요. 그가 존 포드나 알프레드 히치콕보다 훨씬 늦게 칼라영화를 시작한 건(1956년 '우정있는 설복') 그런 연극적 분위기가 나는 스튜디오 형 영화를 만들던 감독이기 때문이기도 했을거에요. 즉 그의 영화중 가장 유명한 작품이 대작중의 대작 '벤허'라는 건 어찌 보면 아이러니입니다. 특히 우리나라에서 그렇죠. 1962년 첫 공개때 대한극장에서 6개월 상영하고 개봉관만 몇개 돌려가며 거의 1년내내 상영했고, 대한극장은 '벤허극장'이란 별명을 얻었고 서울인구 200만 시절에 개봉관 관객만 60만여명에 달했으니 지금 천만영화는 우스운 상황의 흥행이었죠. 압도적 흥행 1위였고, 72년 10년만의 재개봉에서도 대한극장에서만 47만명을 동원하며 역시 압도적 흥행 1위에 올랐고 심지어 81년 세번째 정식 수입에서조차 30만명을 넘기며 흥행 3위를 기록했습니다. 스튜디오 소품 영화 만들던 인물이 '대작감독'으로 기억되게 된 것입니다. 그의 1951년 작품 커크 더글러스 주연의 '탐정야화(이게 개봉제목인데 왜 주인공이 형사인데 탐정 이란 제목을 붙였는지 모르겠어요)'를 보면 완전한 연극이지요. 경찰서라는 한 장소에서 벌어지는 반나절동안의 이야기니. 어떻게 보면 '공작부인' '제저벨' '미니버 부인' 같은 영화로 기억되야 하는 인물이 '벤허' '로마의 휴일' 같은 영화로 기억되게 된 것입니다.

'이 세 사람'은 유명작가 릴리언 헬만의 원작을 각색한 작품입니다. 그런데 막상 영화화하는데는 난제가 있었습니다. 1930년대 경제 대공항 시대, 이 고리타분한 옛날 '동성애' 소재가 있는 작품을 만들기에는 민감했던거죠. 그래서 대대적인 각색을 했고, 동성애라는 소재를 완전 통삭제했습니다. 다행히 원작자인 릴리언 헬만이 직접 각색을 했고, 나름 동성애 대신 그럴싸한 삼각관계 내용으로 수정했습니다. 비극적 결말도 나름 부분 해피엔딩처럼 적절히 타협을 했고요. 삼각관계 내용으로 변경하다 보니 주인공 캐런과 의사인 카딘의 로맨스 내용을 많이 넣어야 했는데 그럼에도 1시간 30분 정도로 영화를 압축했으니 정말 시나리오가 잘 짜여졌던 거죠. 거짓말하는 아이 때문에 피해보는 내용의 강렬함은 정말 최고였죠. 사악한 아이가 등장하는 영화는 가끔 있지만 이 영화만큼 강렬한 느낌을 받은 작품은 드물었습니다. 오죽하면 조엘 맥그리어, 미리암 홉킨스, 멀 오베론 같은 배우들 틈에서 사악한 소녀를 연기한 아역배우 보니타 그랜빌이 아카데미 조연상 후보에 올랐겠어요?

윌리암 와일러는 동성애 통편집이 아쉬웠는지 1961년 오드리 헵번과 셜리 매클레인을 내세워 리메이크를 합니다. 굳이 이럴 필요가 있었을까 싶어요. 1936년 작품이 나름 성과가 있었으니까요. 리메이크작 제목은 릴리언 헬만 원작대로 '아이들의 시간(The Children's Hour)'으로 했습니다. 그 영화도 무난한 영화였긴 하지만 윌리암 와일러의 필모에서는 그리 중요하게 취급되지 않습니다. 그건 오드리 헵번이나 셜리 매클레인의 이력에서도 그렇죠. 특히 우리나라에서는 더욱 관심이 덜한 영화인데 윌리암 와일러의 50년대 이후 영화중에서 보기 드물게 극장개봉이 안된 작품입니다. 그럴 수 밖에 없죠. 60년대 우리나라에 어떻게 동성애 소재가 들어올 수 있나요? 무려 윌리암 와일러와 오드리 헵번인데도 개봉이 안된 겁니다. 사실 저는 좀 더 그런소재에 자유로워진 70년대 이후에 다른 감독이 만들었다면 더 강렬한 작품이 나오지 않았을까 싶어요. 36년 영화보다 오히려 더 비극적인 내용인데도 화면이 너무 예쁘고 평화롭거든요. 너무 예쁜 영화로 만들었습니다. 그리고 '이 세 사람'과 대사와 연기, 카메라 설정 등이 토씨하나 안 틀리고 똑같은 장면도 꽤 많습니다. 저는 '이 세 사람'을 먼저 봤기 때문에 그 영화가 훨씬 애착이 있어요. 다만 원작 비트는 것 안 좋아하는 사람들에게는 '이 세 사람'보다 '아이들의 시간'이 더 선호될 수 있겠죠.

오늘은 이야기가 좀 길었습니다. 그럴 수 밖에 없는게 앞으로 윌리암 와일러 이야기할 기회는 없을 것 같아서요. 이 양반 영화가 거의 다 번역되서 제가 뭐 다시 번역작품을 올릴 가능성은 없을테니까요. '편지' 정도 작품이 남았는데 그건 다른 사람이 하는게 나을겁니다.

영상도 구글드라이브로 기한정함 없이 공유합니다.

ps1 : 두 여주인공 중 하나인 마사 역의 미리암 홉킨스가 61년 리메이크 작에서 주책바가지 이모 역으로 시침 뚝 떼고 출연하지요. 36년 작품에는 주책바가지 이모의 비중이 꽤 큰데 61년 작품에는 그리 크진 않아요. 그다지 밉상 캐릭터도 아니고.

ps2 : '이 세 사람' 이라는 제목은 현재 네이버 제목인데 사실 '이 그 저' 라는 정관사를 굳이 우리말에서는 사용안하기 때문에 그냥 '세 사람'이라고 하면 될 듯 합니다. 그냥 네이버 제목이라서 가져온거에요.

"위 출처는 커뮤니티 '씨네스트'입니다. http://cineaste.co.kr 이곳에 오시면 다양한 피드백과 관련 자료가 있습니다. 아울러 스크립트를 이용한 불펌을 금합니다.

그리고 타 사이트 업로더 여러분께도 간절히 부탁드립니다. 저작권 문제로 삭제되더라도 가급적이면 퍼가시는 것보다는 링크로 연결해 주시길 부탁드립니다. "

노고에 감사드립니다.

단 평 : 장면화에서 심도라는 적절한 거리

청점을 관객에게 전시하기 위해 시점을 사선화하는 방식이 반복된다면 당연히 이는 불구다.

가령, 얼마만큼의 거리를 두고 이전 프레임에서 발화된 소리를 청취했다는 방식에 있어 굳이

본편은 인물의 얼굴을 사선으로 자르고 거기에 눈이라는 본질적 요소를 배치한다. 말하자면,

도무지 볼 수 없는 혹은 보지 않은 것임에도 시선을 관객에게 확인시킴으로서 청점을 시점으로

변환시킨다. 이를 편리하게 영화 매체의 속성으로 유비한다면 잔혹 서사가 왜 해피엔딩으로

봉합되어야하는지에 대한 관음의 윤리가 마비된다. 인물은 뺨맞고 방으로 갇혀야하지 않나?

문제는 그 거리가 적정한가에 있다. 인물을 바로 방문 앞이나 지근거리에 배치할 수 있음에도

굳이 표현주의적 양식 하의 기괴함을 흡수하려는 유약한 의지가 노출된 공간에 직립시킴으로서

긴장의 환타지를 배가시킨다. 그것은 실재와의 거리이자, 허위의 가능성이며, 왜곡된 비상구다.

흥미롭게도 인물은 학교에 가기 싫어하는 것으로 출발하는데, 학교라는 공간의 규칙과 정립이

도리어 그에게 반발의 괴성과 추한 모함을 추동한다. 추가되는 바는 배우 아닌 배우의 잉여다.

진상이 발설되는 공간이 기차 객실이라는 점은 의도적이다. 그 반대편에 반복 탑승을 즐기는

회전목마가 놓인다. 연극의 대사를 추월할 때 가능한 장소의 선택은 장면화라는 작법과 더불어

본편을 영화의 재료로 축조한다. 격정과 위기의 시점에 음향효과처럼 관습화된 인공강우의

면모 역시 이에 첨가할 수 있다. 왜라는 인물에 대한 질문이 무의미한 것과도 같이 본편은 내내

무엇이 영화적이어야하는지에 대한 관성을 외눈박이화한다. 폐허가 폐허로 되돌아온 사유다.