자막자료실

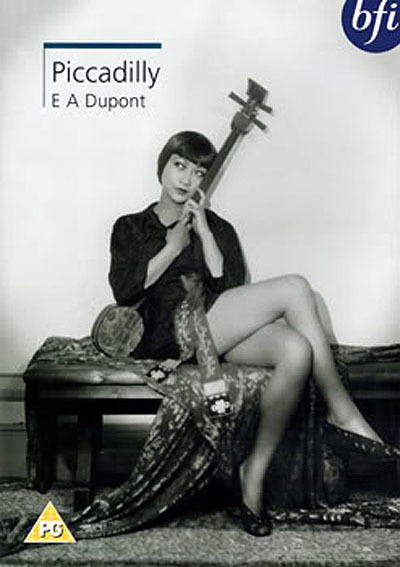

피카딜리 (Piccadilly, 1929)

https://cineaste.co.kr/bbs/board.php?bo_table=psd_caption&wr_id=1920858

감독 : 에드왈드 앙드레 뒤퐁

상업적 이용을 금하며 다른 데로 배포하지 마세요

지루하게 봐서 올릴까 말까 하다가 올립니다. ^^

기록영화 찍듯 만들어서 이 심오함은 또 어떻게 수용해야 하나 오래 고민했슴다.

(여백이 없는 예술은 기록입니다)

"위 출처는 커뮤니티 '씨네스트'입니다. http://cineaste.co.kr 이곳에 오시면 다양한 피드백과 관련 자료가 있습니다. 아울러 스크립트를 이용한 불펌을 금합니다.

그리고 타 사이트 업로더 여러분께도 간절히 부탁드립니다. 저작권 문제로 삭제되더라도 가급적이면 퍼가시는 것보다는 링크로 연결해 주시길 부탁드립니다. "

피카딜리, Piccadilly, E. A. 뒤퐁, 에드왈드 앙드레 뒤퐁

영상 찾으러 가야겠어요~

아무래도 중반부로 갈수록

흡사 기출변형 문제처럼...

제가 생각했던 거랑 전개가 다르네요? ㅠㅠ

아주 지독하리만치

비관주의적인 치정 드라마였군요.

플래퍼 모자, 줄무늬 블라우스로 치장한 안나 메이 웡은

전례 없는 자태를 과시해줬고...

눈 번쩍 뜨게 하는 퍼포먼스...

누구나 권력의 척도에 손길을 뻗고픈

그 고혹적인 눈빛, 열쇠씬까지

기대를 잘 부응시켜주네요.

메이블이 음산하게 서성거리는 장면은

진지하게 느껴져야 하는데

악착 같이 왔다갔다하는 모습에

발 동동 구르는 제 습관이 생각 나서 본의 아니게

웃음이 나오기도 했고...ㅋㅋ

안나가 이때 시절 네오 느와르의

팜므파탈로 제격이겠다.. 싶으면서도

동양인으로서 미국에서 눈 밖에 나고

대접이 좋지 못했다는 일화가 안타까워져요.

근본적 한계로 인종주의적, 제국주의적인 시각이

영화로 나타날법한 시대 치고

이렇게 부대끼는 사람들끼리의

소유되지 못한 사랑에 대한 욕망을

보여주는 결기가 느껴져서

많이 놀랐어요. (다만, 이때 연출 전개가

매몰차게도 후진 기어 없는 장갑차라서

되려 휘황찬란한 앞장면에 대한 생생한 기억들이

심히 잘려나가지기도..ㅎㅎ)

전체를 놓고 봤을 때

트래킹샷, 휘프 팬, 리버스샷 같은

시각적인 측면에서도 아주 아릅답고

이야기의 깊이까지는 몰라도

아주 짙게 채색된 화면 속 메이 웡의 호연에 만감이 교차해요.

차마 몰랐던 좋은 작품 발굴 및 번역해주시고

시간 가는 줄 모르게 시선 사수하게 해주셔서 고맙습니다.

이래서 제가 인생사를 영화에 맡겨요.^^ ㅎㅎㅎ

전 영화를 잘 모르니 (영상미는 퉁치고) 소설 대하듯 보게 되네요.

사각 구도 안의 아름다움을 느끼고 싶은데 일단 제가 게을러요 ㅎㅎ

그 시대 메이 할매는 대단한 분인 것 같아요.

아주 뇌쇄적이고 도도한 매력.

(암튼 제겐 지루했음)

단 평 : 버려지는 시선들

버스가 지나간다. 차량의 '이층' 좌석 옆면으로, 즉 관객의 입장에서는 정면으로 오프닝 타이틀이

제시된다. 관객이 거기에 눈길을 둘 수 있을만큼의 시간은 얼마인가를 생각헤본 적이 없었다.

하지만, 그보다 더 중요한 것은 그것-타이틀 등이 지나가야한다는 이동의 행위에 있을 것이다.

허가된 제약만큼의 시선의 집중이라는 가치가 어디에 있는가에 대한 요강이 바로 본편의 위치다.

그러므로, 인종이나 오리엔탈리즘, 팜므 파탈 등의 거죽을 회피한 자리에서 시선을 볼 수 있다.

시선을 포착하는 두 가지 방법 중 가장 간단한 숏은 숏-대응 숏이라는 편집술로서 거기에는

일종의 안정성, 즉 다음 세계가 거기 기다리고 있을 것이라는 시선에의 강박증이 생산-상상한

연쇄가 있다. 문제는 여기에는 시간의 긴장 없이 조급하게 곧 바로 제시되는 반응 숏이라는

어법으로 인해 시선이 무뎌진다는 점이다. 본편이 도무지 내리티브 상 불가해한 어느 순간에

두 번째 시선 포착법을 사용하는 것은 흥미롭다. 게다가 여기에는 나선형 계단과 무대의 중첩,

위를 향하는 남성의 시선과 그에게 인형 부적을 주는 타자적 인물이 있음도 추가되어야한다.

그 때 두 인물을 향하는 시선의 주체는 단순히 관객을 대리한다고 할 수 없는 경비원인데,

그의 일회성으로 불구하고 카메라는 굳이 자신을 노출시키면서 시선의 움직임을 벽을 따라

움직이는 이동성을 통해 두 인물을 포착한다. 이 경우 지연되는 시간의 여유는 관객으로 하여금

편집 용법이 아니기에 가능한 사고를 발생시킨다. 즉, 두 인물의 전환된 관계로서의 계약성이

가지는 환몽에 대해 일종의 리얼리즘을 부여한 것이다. 이 외에도 본편은 무대 프레임을 비롯,

인물의 과잉된 시선들을 통해 편협과 종말로서의 서사를 지속한다. 물론, 그것들은 폐기되는

것들이지만, 영화라는 매체가 결국은 엔딩의 신문처럼 망실됨을 지시하는 데 부족함이 없다.