자막자료실

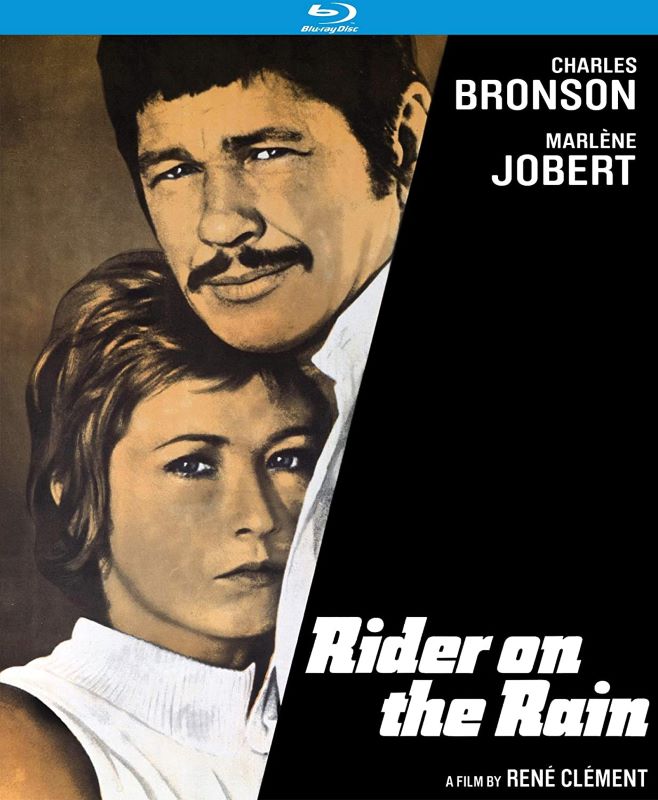

빗 속의 방문객(Rider On The Rain, Le Passage De La Pluie, 1970)

https://cineaste.co.kr/bbs/board.php?bo_table=psd_caption&wr_id=2083876

+86 https://www.imdb.com/title/tt0064791

+75 https://movie.daum.net/moviedb/main?movieId=10295

+77 Rider.On.The.Rain.1970.FRENCH.2160p.UHD.BluRay.x265.10bit.HDR.LPCM.2.0-RARBG.srt (72.8K) 2023.04.13

자막보기+103 Rider.On.The.Rain.1970.FRENCH.2160p.UHD.BluRay.x265.10bit.HDR.LPCM.2.0-RARBG.smi (111.2K) 2023.04.13

자막보기+17 Rider.On.The.Rain.1970.FRENCH.2160p.UHD.BluRay.x265.10bit.HDR.LPCM.2.0-RARBG.eng.srt (62.6K) 2023.04.13

자막보기 형태 : 수정자막 | 언어 : 한글 | 릴그룹 : RARBG | Source : BluRay (8.25GB) | FPS : 23.976

영상에 맞게 전체 자막 수정했습니다.

P.S: 씨네스트 발전을 위해 그동안에 제가 볼때

보통 100분 넘게 후원을 하셨던걸로 아는데,

오늘 보니 50분 정도가 후원 명단에 있습니다.

후원이라는게 강요는 아니지만 씨네스트 발전을 위해

많은분들이 참여 해 주시면 좋겠습니다.

한달 - 3,000원입니다. 커피 한잔값

"위 출처는 커뮤니티 '씨네스트'입니다. http://cineaste.co.kr 이곳에 오시면 다양한 피드백과 관련 자료가 있습니다. 아울러 스크립트를 이용한 불펌을 금합니다.

그리고 타 사이트 업로더 여러분께도 간절히 부탁드립니다. 저작권 문제로 삭제되더라도 가급적이면 퍼가시는 것보다는 링크로 연결해 주시길 부탁드립니다. "

단 평 : 간절히 소망하면 이루어진다

등장 인물의 이름으로 '맥거핀'이 거론됨으로서 본편은 철저히 <현기증>과 동류로서의 히치콕에서의 헌정물로 지정된다.

혹은 감독 자신의 계보 하에서 본편은 <유리의 성>-<태양은 가득히>-<고양이 들>의 매혹된 타자이자 주체로서의 분열된

인물상을 중심으로 영화적 치유라는 정통성을 지속한다. 하지만, 상업영화의 틀 안에서 질문과 대답은 즉각적이며 우회

없이 직설적인 폭력을 통해 해제된다는 점에서 두드러진 육체의 선율만큼이나 가파르게 몰락한다. 물론, 여성의 나신과

남성의 상체가 서사적 맥락에서 구현되어야함은 필수적이지만, 그럼에도 프레임으로 제시되는 순간 모호함은 배제된다.

전술한 전작 3편과는 달리 본편은 새로운 물결의 전세계적 영화적 조류를 거스르면서, 1970년대라는 냉각되어버린

혁명의 기운을 가부장제로 제어하려는듯이 철저하게 영화의 쾌감을 원형적으로 구현한다. 가령, 본편에서 여성의

플래쉬백은 도무지 주저하지 않고 영화에 날개를 달아 추락하는 도구가 된다. 어머니의 불륜, 아버지의 가출, 남편의

외도 등으로 점철된 문제적 방문자의 트라우마 회귀와 또다른 해제자로서의 국가적 방문자는 동전의 양면과도 같은

정신과 의사로 점철된다. '멜랑꼴리'로서의 '멜리'라는 이름의 여성은 죽음=성관계의 지표 밖에서 벗어나지 않는다.

오프닝에서 여성이 손에 들고 있는 빨간 자동차를 해제적 인물이자 건장하며 군인 신분 남성이 주행하는 것이나,

맥거핀으로서 교차된 다른 사건의 성매매 업소에서 폭력배들을 제압하고 여성을 구출한다는 수행자로서의 남성은

굳이 호두를 성적 기호와 연관시키지 않더라도 환타지적이다. 끝내 남성이 증거품인 단추를 여성에게 전달하고

사건의 전말을 은폐하거나, 여성이 결코 살인을 자백하지 않는 지점에 이르면 영화라는 장치의 전능함과 매혹이

과잉된다는 상업영화의 한계를 목도하게된다. 스크린에 내리는 낡은 필름의 비처럼 현실은 지워지지 않는다.