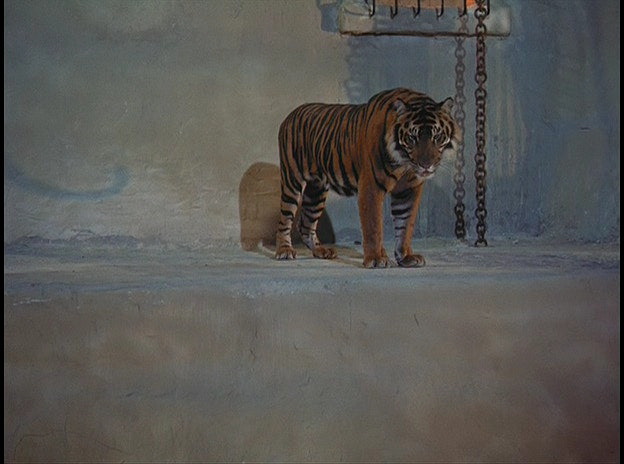

벵갈의 호랑이(The Tiger of Eschnapur, 1959)

제게는 많이 심심한 영화였습니다.

죄 독일인들이 인도인인 척? 하며 나오고

진짜 인도인은 배경으로만 나옵니다.

물론 현지촬영이 많습니다.

어디서 찍었나 보니 자이푸르 주 우다이푸르네요.

제목은 '벵갈'인데, 벵갈과는 정반대쪽이지요.

사실 원제에는 벵갈이 없으니 틀린 거도 아닙니다.

우리에겐 '벵갈산 호랑이'로 알려져 있는 인도 호랑이를 총칭한 거겠죠.

당시 4백만 마르크가 들어간 초호화 제작이고,

인도 의상이나 모든 게 눈부시게 화려해서

눈요기는 확실합니다만,

비주얼이 반드시 영화의 질을 보장하진 못하죠,

미국배우 Debra Paget이 인도춤을 제법 춥니다.

대사는 독일어 더빙이고요.

찰스 로튼의 <노틀담의 꼽추>에서 모린 오하라가 추던

엉터리 집시춤과는 격이 다릅니다.^^

독일인 배우들이 주요 인도인 역을 하는데,

피부색이 매우 진합니다.

사실 역사를 따져본다면 아리아인이 서진하면서

인도 북부로 내려가서 지배세력이 된 거니까,

독일인이 인도 지배계급을 연기하는 게 아주 어색한 건 아니겠네요.^^

그러나 지배계급은 대개 피부가 희죠.

지금도 인도에서는 피부색으로 사람을 평가하니까요.

무굴제국 당시만 해도 인도가 전세계 부의 30%를 차지했다니까

이 영화에 나오는 마하라자(왕국의 지배자, 여기서는 왕으로 번역했습니다)와

그의 궁전이 너무나도 화려한 건 당연한 거겠지요.

일반 민중이야 어땠는지 모르겠지만요.

영화 대사 속에

"외국인에게 인도는 술과 같아서 취해 있다가

돌아갈 때는 깨서 간다"는 게 있는데,

저로서는 영원히 깨지 않는 술인 거 같습니다.^^

"위 출처는 커뮤니티 '씨네스트'입니다. https://cineaste.co.kr 이곳에 오시면 다양한 피드백과 관련 자료가 있습니다. 아울러 스크립트를 이용한 불펌을 금합니다.

그리고 타 사이트 업로더 여러분께도 간절히 부탁드립니다. 저작권 문제로 삭제되더라도 가급적이면 퍼가시는 것보다는 링크로 연결해 주시길 부탁드립니다. "

수고 많으셨습니다.

모래바람 속에서 살아나는 뒷 이야기가 궁금하네요.

단평 : 제국은 아직 사막에 있다'고 한다.'

그러니까, 무지한 혹은 단호한 가정 하나.

본편의 후속작인 <인도의 무덤>을 맥락에서 단절시키고 오직 본편만으로

엔딩을 감당해야한다면, 이는 마치 감독의 무성영화 초기작인

<니벨룽겐의 노래>를 반분하는 것과 다르지 않을 것이다.

즉, 후작이 부재한 전작은 완전히 다른 작품으로 거론된다는 의미다.

이는 <마부제 박사> 연작과는 전혀 상이한 상황이자 결과이다.

적어도 현재의 관점에서 본편이 후기 식민주의의 거죽에 치우친 허술한 비판을 피하기 어려움은 분명하다.

하지만, 그것은 본편 속 공간을(원제에서 보이듯 '벵갈'이 아니다.) 전시된 그대로 수용했을 경우에 해당한다.

여기에는 시각이 아닌 영화적 지각, 말하자면 은유의 이동이 필요하다.

그럼에도 제국은 등식화할 필요가 있는 제국에 머물러야한다.

본편의 원안 소설이 감독의 초기작의 각본을 작성한 전 배우자인

테아 본 하르보의 이름이 기입되어 있을 때 본편 서사의 최초

발생 시기와 영화 제작 시기를 일치시킬 수 없는 간극이 발생한다.

프리츠 랑에게 본편이 나치 제국 이후의 소회라면 원안 소설의

테라 본 하르보에게 그같은 맥락이 적용될 수 있을지 의문이다.

이는 곧 두 사람에게 본편의 지향점이 상이했을 여지를 내포한다.

본편이 외지인이 내부에 잠입하고, 내부의 죽음-호랑이를 괴멸시킨 이후에 내외부적 경계인을 구출하는 서사라면

이같은 욕망은 전술한 후기 식민주의의 초라한 논지에 근접한다.

게다가, 외지인은 내부도 알지 못하는 지하 통로와 버려진 나병환자들을 발견하거나,

신성한 사원에서 위에서 아래로 바라보는 시선 권력의 점유 및

불의 사용, 건축가라는 직업을 향유한다.

즉, 내부는 그저 배경일 뿐, 존재자는 오직 외지인이다.

적어도 이같은 얼개 안에서 프리츠 랑은 나치 제국의 후유증을

자가 치유하려면 자신의 동일성을 외지인에 기입해야하는데,

이는 오히려 스스로를 재-제국화하는 권능의 오류만을 양산한다.

내외경계인으로서의 무희가 유럽의 민요와 인도의 춤을 모두

예술화할 때 외지인의 내심은 곧바로 돌출된다.

그러므로 서두로 돌아가 엔딩에서 외지인과 내외부인이 사막에서

기진맥진하여 모래바람에 묻힐 때 이는 후작이 배제된다면

오히려 매우 적절한 자해로서의 자성에 다름 아니다.

하지만, 불행하게도 후작 <인도의 무덤>은 이를 배제시킨다.